在当今快节奏的社会中,人们往往更多地关注高血压所带来的健康风险,却很少有人注意到血压低(即低血压)可能对身体产生的影响,低血压虽然不如高血压常见,但同样会对人体造成不同程度的困扰,甚至威胁到生命安全,本文旨在深入探讨导致血压低的各种原因,帮助读者更好地理解这一现象,并采取适当的措施进行预防和治疗。

血压低的概念及其表现形式

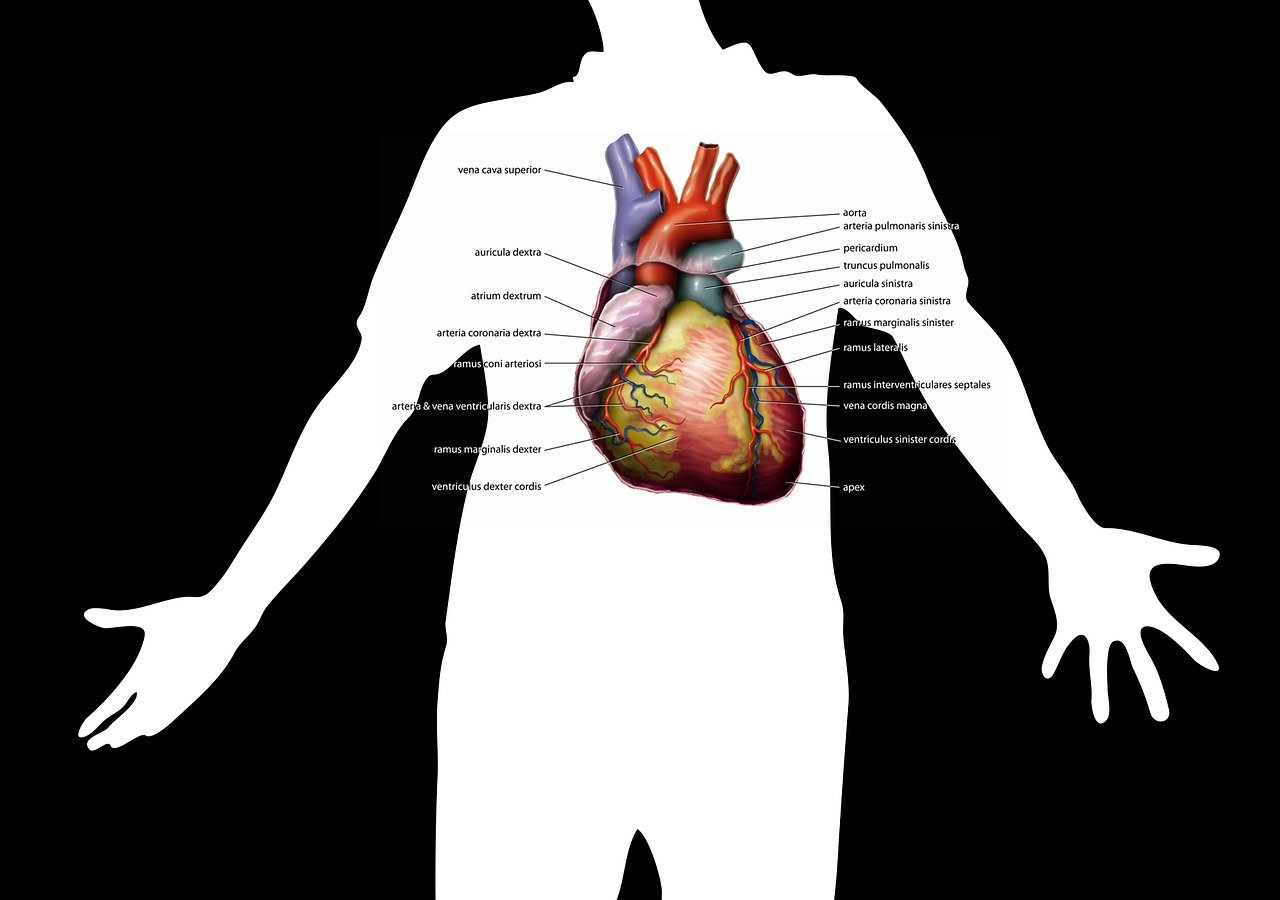

血压是指血液在血管内流动时对管壁施加的压力,通常情况下,血压由两个数字表示:收缩压(心脏收缩时测得的最大压力)和舒张压(心脏放松期间测得的最小压力),正常成人的理想血压范围为120/80 mmHg左右,而当一个人的收缩压持续低于90 mmHg或舒张压低于60 mmHg时,则被认为是低血压状态。

低血压患者可能会出现头晕、乏力、眼前发黑、站立不稳等症状;严重时还可能导致晕厥、休克等情况发生,不过值得注意的是,许多人即使血压较低也不一定会表现出明显不适感,因此定期监测血压对于及时发现潜在问题至关重要。

导致血压低的主要原因分析

(一)遗传因素

遗传学研究表明,低血压有一定的家族聚集倾向,如果父母双方或其中一方存在长期性低血压情况,那么其子女出现类似问题的概率也会相应增加,遗传并非唯一决定因素,在其他内外环境共同作用下,个体仍有可能发展出正常乃至偏高的血压水平。

(二)生理变化

随着年龄增长,人体各系统功能逐渐衰退,包括心血管系统在内的多个器官组织都会发生相应改变,老年人由于血管壁弹性减弱、心肌收缩力下降等原因容易导致血容量减少及循环阻力增大,从而引起血压偏低现象。

在女性群体中,月经期、妊娠期以及更年期等特定生理阶段均可能成为诱发低血压的因素之一,孕期女性体内血容量显著增多,但同时外周血管扩张,使得血液回流至心脏速度减慢,从而导致血压降低。

(三)疾病影响

某些慢性疾病或急性病态状态下也可能引发血压下降,如甲状腺功能减退症患者常伴有心动过缓、末梢循环不良等问题,进而影响到血压调节机制;糖尿病患者因长期高血糖损伤血管内皮细胞,易形成动脉粥样硬化斑块,最终阻碍正常血液循环。

严重感染性疾病(如败血症)、急性失血过多、心脏病(如心肌梗死)等情况均可迅速消耗机体能量储备,造成重要脏器供氧不足,进一步加重低血压症状。

(四)药物作用

部分药物具有明显的降压效果,若使用不当或剂量控制失误则很容易引发血压过低状况,常见的包括利尿剂、β受体阻滞剂、ACE抑制剂等抗高血压类药物;麻醉药品、镇静安眠药以及一些抗抑郁制剂同样可能抑制神经系统功能,间接引起血压波动。

(五)生活习惯

不当的生活习惯也是导致血压异常的重要原因之一,例如长期缺乏运动锻炼会导致全身肌肉力量衰退,血管壁变得僵硬失去弹性,难以有效维持正常血压;过度节食减肥不仅会造成营养不良,还会破坏内分泌平衡,干扰体内水分及电解质代谢,最终干扰血压调节。

熬夜加班、精神紧张焦虑等因素也会使交感神经兴奋性增强,导致血管收缩反应过于强烈,反而引起血压下降。

如何应对血压低?

针对上述各种原因引起的血压低情况,我们应该采取针对性措施加以干预:

改善生活方式:保持规律作息时间,充足睡眠有助于稳定自主神经系统功能;均衡膳食结构,多吃富含维生素C、B族以及铁元素的食物可以提高免疫力及造血能力,从而改善微循环;适当参加户外活动,增强体质。

药物治疗:针对病因给予相应药物支持,如对于甲减患者可补充左旋甲状腺素片;高血压患者应在医生指导下合理调整用药方案,避免自行增减剂量;使用促进胃肠动力药物如多潘立酮缓解消化不良导致的血容量不足现象。

中医调理:传统中医药理论认为气虚、阳虚是引起血压偏低的根本原因,因此可以选择服用具有补气升提功效的黄芪、党参等草药来固本培元,提升机体整体机能状态;也可以通过针灸、拔罐等方式刺激特定穴位达到疏通经络、调和气血的目的。

面对血压偏低的问题时,我们既要重视基础疾病的筛查与管理,又要注重个人生活方式的调整优化,只有从多角度入手才能实现标本兼治的效果,同时也要提醒大家,面对任何健康问题都不可掉以轻心,必要时应尽快寻求专业医师的帮助。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

评论